Rali de Portugal: A ‘quinta’ de Markku Alen

Passados 27 anos sobre o momento em que se despediu do Mundial de Ralis, em 1993 (ainda realizou mais um rali em 2001), Markku Alen continua a ser reconhecido e idolatrado por um país que o viu triunfar em cinco ocasiões. A par de Vatanen, Mikkola, Waldegård ou Röhrl, marcou uma geração de adeptos que calcorreou as nossas estradas para o ver correr, dividida entre a Fiat e a Ford e pendendo, mais tarde, para a Lancia ou para a Audi. Durante uma visita ao nosso país, Alen aceitou partilhar com os leitores do AutoSport as memórias do ‘velho’ Rali de Portugal, lembrando as épicas batalhas que ganhou, as que perdeu e evidenciando as características únicas de um país e o calor da sua gente…

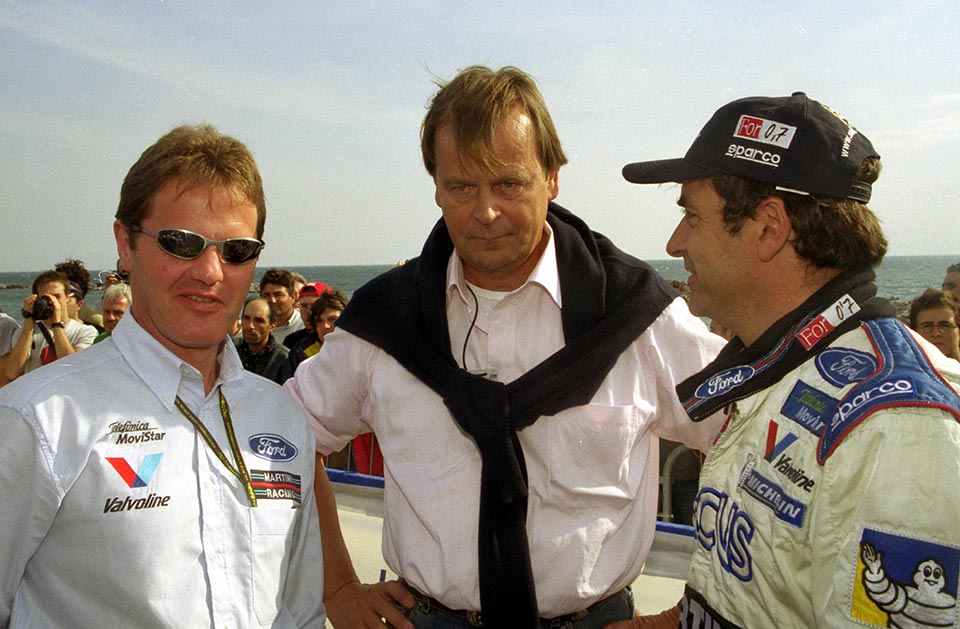

Por Nuno Branco

Fotos: Martin Holmes e Arquivo AutoSport

Pertenço a uma geração que cresceu com o poster do seu ídolo colado na parede do quarto. Vultos da música e do desporto dominavam as preferências. No meu caso, de frente para a cabeceira da cama, uma imagem de Markku Alen ao volante de um Lancia 037 com as cores da Martini servia de pretexto para recorrer à imaginação nas noites em que o sono teimava em não aparecer. Bastava um fechar de olhos e ali estava eu, na Peninha, em Arganil ou na Cabreira a ver passar os melhores pilotos do mundo. Numa época em que o Twitter e outros que tais estavam a décadas de invadir as nossas vidas, a dimensão humana destas estrelas simplesmente não chegava ao comum dos mortais e a tendência para o endeusamento era forte. Talvez por isso, mesmo passados tantos anos sobre a época em que brilhavam, é normal sentirmos ainda um arrepio no estômago quando as temos à nossa frente, em carne e osso. Apesar de reconhecer valor à geração de pilotos que com ele discutia as vitórias, a minha admiração ia para o homem que imortalizou a expressão “maximum attack”. A propósito da sua visita à exposição “Arganil Capital do Rally”, o finlandês deslocou-se de novo a Portugal e, após uma tertúlia que se revelou bastante animada, teria oportunidade de o entrevistar. Escolhemos um dos magníficos recantos da Cerâmica Arganilense. Na companhia de um café duplo e de uma água com gás, Alen iniciava, de forma absolutamente descontraída, uma viagem ao seu baú de recordações…

Estávamos no longínquo ano de 1974 quando visitou Portugal pela primeira vez. No Rallye TAP desse ano, assinalou a sua estreia no Campeonato do Mundo enquanto piloto de uma equipa oficial e a prova portuguesa foi a primeira em que utilizou notas, conquistando o terceiro lugar. A participação no TAP foi um prémio pela promissora prestação no rali RAC do ano anterior?

Foi de facto um bónus. Em 1973, fiz o RAC com um Ford Escort preparado pelo David Sutton e terminei em terceiro. Lembro-me que, num troço coberto de neve, ultrapassei dois ou três Fiat 124 Abarth e, desde aí, os homens da Fiat ficaram de olho em mim, convidando-me, logo a seguir, para integrar a equipa. Embora estivesse bem cotada no Campeonato Europeu, na Finlândia ninguém sabia muito bem o que valia a Fiat enquanto equipa oficial. Alguns 124 Abarth haviam participado no Rali dos Mil Lagos, com pilotos suecos ao volante, mas não havia uma tradição de carros italianos nas provas finlandesas, pelo que, para mim, era tudo desconhecido naquela equipa. Quando a proposta chegou de Turim, eu tinha um contrato com a Ford para disputar o campeonato britânico de ralis. Na altura, tive que tomar uma decisão: ou perseguia o sonho de ter uma carreira bem sucedia na Ford ou mudava-me para a Fiat. A Ford tinha um leque de grandes pilotos que incluía nomes como os de Hannu Mikkola, Timo Mäkinen e Roger Clark e eu troquei umas impressões com elementos da equipa britânica que me disseram: “Markku tu és um jovem, tenta a tua sorte. Da nossa parte, não haverá qualquer problema”. Senti que o meu futuro passava pela Fiat e mudei-me para a casa italiana onde permaneci 15 anos…

Estava nervoso na estreia pela equipa italiana? Que memórias guarda desse TAP de 1974?

Cheguei a Portugal uns dias antes do rali, para testarmos, e tive que conduzir, utilizando o carro de treinos, até ao Buçaco, onde ficámos na primeira noite. Comecei logo aí a ter contacto com outra realidade: imagina um jovem, acabado de chegar a uma equipa oficial, com liberdade total para conduzir o que lhe apetecesse sem se preocupar com o pagamento da gasolina! Era uma experiência completamente nova para mim. Quando cheguei à equipa, estava obviamente ansioso. Era um desconhecido que acabara de chegar a uma equipa italiana, composta por bons pilotos italianos que estavam, naturalmente, em casa. Desde logo percebi que se quisesse ser bem-sucedido na equipa, tinha que ser mais rápido que os pilotos italianos. O primeiro objetivo era esse: bater os meus colegas de equipa. Se não fosse suficientemente rápido, a minha carreira podia estar condenada ao insucesso e foquei-me, então, em ganhar ralis o mais rapidamente possível.

Que impressões teve do primeiro contacto com o Fiat 124 Abarth?

Era pequeno (risos)! E eu tinha grandes dificuldades em caber dentro do carro. Na verdade, esse foi um problema que me acompanhou ao longo da minha permanência no grupo Fiat, já que apenas o Fiat 131 tinha espaço suficiente. Todos os outros, do Fiat 124, ao Lancia Delta S4, passando pelo Lancia Stratos e pelo Lancia 037, padeciam do mesmo problema. No caso do 037, eu e o Walter Röhrl obrigámos mesmo a Lancia a construir duas boças no tejadilho do carro para cabermos lá dentro. Para teres um bom desempenho, é importante sentires-te confortável no carro, mas na altura, no seio do grupo, ninguém valorizava esse aspeto e espaço era coisa que não abundava na maioria dos carros italianos que conduzi. No lado oposto, tinhas o Audi Quattro, que tive oportunidade de conduzir, uma ou duas vezes. Era bastante espaçoso e tinha uma posição de condução fantástica. Apesar destes detalhes, a Fiat estava a crescer desportivamente de dia para dia. Começou a atrair bons patrocinadores e a sua participação do WRC ia ganhando força.

Um ano após a sua estreia na Fiat, conseguiu, precisamente aqui em Portugal, a tão ambicionada vitória num rali do Mundial. Tinha, na altura, apenas 24 anos de idade, tornando-se, no mais jovem piloto a triunfar no WRC. Porque é sempre tão marcante a primeira vitória?

O Rali de Portugal de 1975 disputou-se em Julho. Lembro-me que, mal terminámos o Rali de Marrocos, viemos diretamente para Portugal onde um calor abrasador nos aguardava. Eu e o Mikkola éramos colegas de equipa e, no final de um rali onde travámos uma acérrima luta, consegui levar a melhor. Foi efetivamente um momento importante. Muita gente me tem perguntado se a primeira vitória que obtive em casa, no Rali dos Mil Lagos, em 1976 foi o momento mais marcante da minha carreira e eu respondo sempre que a vitória no Rali de Portugal de 75 teve maior importância para mim, por ter sido a primeira. É nesse momento que percebemos que temos velocidade e talento para ganhar ralis e por isso considero que dei aí o grande passo na minha carreira de piloto.

Entre a sua estreia em 74 e a primeira vitória em 75, Portugal viveu uma revolução política. Isso foi notório para um estrangeiro que se deslocou a Portugal para participar num evento desportivo?

Sim, o país estava bastante diferente. Lembro-me que, em 74, quando cá cheguei, senti que estava no paraíso. Ainda hoje, Portugal continua a ser um paraíso e, cada vez que cá venho, sinto que evoluiu mais e mais. No entanto, é muito diferente daquele que conheci nessa altura. Eu não havia viajado muito até então e lembro-me que, quando cheguei, pela primeira vez, a Cascais e ao Estoril pensei comigo mesmo: isto é o paraíso. Um ano depois, as coisas haviam mudado. Lembro-me de ver paredes pintadas com frases escritas por todo o lado, dando um aspeto visual terrível. A diferença era notória.

Após a primeira vitória no campeonato do mundo, é natural que se comece a ser olhado de um outro modo. Passa-se de piloto a estrela. O que mudou na sua vida com essa vitória?

Quando conquistas a primeira vitória, tu simplesmente queres mais e mais vitórias.

Em 1977, regressa a Portugal para conquistar a segunda vitória no rali de Portugal. Apesar de não ter sido o mais rápido nesse ano, foi sem dúvida o mais regular e, ao longo da prova, foi vendo os seus adversários caírem, como foi o caso do despiste de Vatanen ou os furos de Waldegård. Terá sido nesta altura que descobriu o segredo para ser bem-sucedido em Portugal?

Não sei (risos)! Era ainda um jovem e não sei se já teria muita capacidade para gerir o andamento, mas terá sido por essa altura que nos apercebemos que o Fiat 131 era melhor que o Escort no asfalto e talvez a Ford fosse mais eficaz na terra. Apesar disso, a cultura que se vivia na Fiat, por toda a gente, era a da busca pela vitória. Os elementos da equipa nunca desistiam. Era incrível. Talvez semelhante ao que se vê nos dias de hoje na Ferrari. E isso dava-nos motivação e confiança para conduzir nos limites.

Por falar em conduzir nos limites, em 1978, a Serra de Sintra foi palco do seu terceiro triunfo entre nós, após uma noite épica que chegou a ser apelidada de “Grande Prémio de Sintra”, já que a luta ao segundo travada com Hannu Mikkola era muito mais própria de uma prova de velocidade do que de ralis. Se lhe pedisse para fechar os olhos e recuar até ao momento em que está prestes a partir para o último troço do rali, os 10.5km de Sintra, e a apenas 4 segundos de Mikkola, consegue descrever-nos o que sentiu naqueles instantes?

Antes de partir para o último troço, a equipa havia tirado tudo o que não fazia falta, para reduzir o peso do carro. Pneu sobressalente, peças desnecessárias, e até a gasolina foi reduzida para a quantidade estritamente necessária para fazer o troço. Penso que quando cheguei ao final, não devia ter uma única gota no depósito! Eu queria ganhar e era nisso que pensava, com a máxima concentração. Tínhamos estado durante 4 rondas a lutar pela vitória; ora ganhava alguns segundos, ora perdia e assim chegámos ao último troço que, para mim, se tornou uma espécie de casino: ou ganhava ou perdia. E para ganhar, só havia uma maneira: fazer o troço de Sintra completamente a fundo. Arrisquei tudo e ganhei. Ao fim de 5 dias de prova estava exausto. Lembro-me de ir, depois, com a equipa ao English Bar em Cascais e, após o jantar estava tão cansado que adormeci com a cabeça apoiada nos braços. Era a época dos ralis sem direção assistida…

A edição de 1980 ficou marcada pela majestosa exibição de Walter Röhrl e Christian Geistdörfer no nevoeiro de Arganil. Nesse troço de 42 km, perdeu mais de quatro minutos para o seu colega de equipa. A explicação de Röhrl é sobejamente conhecida, mas queria saber a sua versão para esta pouco usual diferença de tempos entre dois pilotos de topo…

Eu estive mal nesse troço e ele esteve muito bem. Definitivamente, eu não estava com a confiança necessária para abordar aquele troço naquelas condições. De qualquer modo, o tempo perdido foi demasiado. Um minuto seria eventualmente normal mas quatro foi realmente uma grande diferença. Röhrl estava de certeza muito mais confiante e conseguiu, no meio daquele nevoeiro, definir melhor as zonas de travagem.

Há pouco, falava na cultura da Fiat e na determinação de todos os seus elementos em lutar pela vitória. Foi esse espírito que lhe permitiu chegar à vitória em 1981, após um acidente na Peninha que o obrigou a terminar o troço em marcha-atrás?

Sem dúvida. Alguns quilómetros após o acidente, a equipa tinha à minha disposição um novo capot e uma nova suspensão para montar. E assim continuámos em prova. Da minha parte, não existia qualquer crença de que poderíamos ainda vencer mas, depois do abandono da Audi, acabámos por chegar à liderança e ganhámos o rali.

Quando se tem um acidente, como o da Peninha, no início de um rali, o desejo de apanhar o primeiro avião e regressar a casa é quase inevitável?

É verdade. A Fiat tinha um avião ao seu serviço durante o rali e, após o acidente, disse ao meu navegador, Ilkka Kivimäki: “Pede à equipa para ir a Lisboa buscar as minhas malas. Levem-nas por favor para o Porto, onde apanharei o primeiro avião para a Finlândia!” Mas, antes de fazermos o troço de Montejunto, parámos à beira da estrada para a habitual assistência e os mecânicos convenceram-me de que devia continuar. Percebi que eles não estavam dispostos a ceder e, a partir daí, foi sempre a 110%. No final de Montejunto, tivemos que recorrer ao Fiat 131 de um espectador para lhe retirar uns tubos de travão e colocar no meu carro para podermos prosseguir. Percebo aí que fizemos o segundo ou terceiro tempo e só tínhamos travões em 3 rodas. Era um sinal de que tínhamos andamento para continuar a lutar. Estávamos muito longe do Audi de Mikkola mas, após a sua desistência, tudo se tornou possível. Foi um rali em que corremos riscos, já que andei sempre “prego a fundo” e culminou com uma inesperada vitória.

O papel do navegador é muitas vezes remetido para segundo plano. Que importância teve Ilkka Kivimäki, que o acompanhou ao longo de duas décadas, para o sucesso da sua carreira?

Eu costumo dizer que a ligação entre piloto e navegador é como uma relação de negócios, na qual cada um cumpre a sua parte. Ilkka fazia muito bem o seu papel e era determinante na gestão do ritmo da pilotagem, alertando-me quando ia depressa demais. Não é fácil passar tantas horas dentro de um carro, sobretudo numa época em que os treinos se estendiam durante muito tempo. Em Portugal, por exemplo, além dos dias do rali, podíamos perfeitamente levar 3 a 6 semanas a cumprir o programa de testes. Percorríamos os troços 6 a 10 vezes e à medida que os anos passavam, o número de passagens aumentava. Nos anos do 037 ou do S4, testávamos como nunca, com um carro de treinos que tinha as mesmas características e igual performance às do carro de prova. Passávamos mais tempo dentro do carro do que na nossa própria casa e isso exige uma relação em cada um saiba perfeitamente o seu papel no desempenho da equipa. Ainda recentemente voltámos a juntar-nos no Rally Legend, o que é sempre salutar.

Durante a era dourada do Grupo B, nunca ganhou em Portugal embora estivesse perto de o fazer, especialmente em 1984, ano em que assinou uma fantástica exibição, perdendo o rali para Hannu Mikkola por apenas 27 segundos. Competir contra a tração integral dos Audi Quattro era uma espécie de luta entre “David e Golias”?

Em 1984, eu fiz o meu melhor rali de Portugal em termos de condução. Na primeira passagem pelos 56km de Arganil registei talvez a minha melhor performance de sempre ao volante de um carro de ralis. Tive, ao longo da minha carreira muitas ocasiões em que andei bastante rápido, como aconteceu algumas vezes na Finlândia. Ouninpohja é muitas vezes referido como o troço onde se correm mais riscos, mas nada se assemelha à minha condução em Arganil nesse ano. Dar luta ao Audi Quattro naquele tipo de pisos e ganhar 33 segundos foi realmente um feito fantástico. No final do troço, os pneus de trás estavam completamente destruídos. Conduzi a uma velocidade que jamais achei ser possível…

Os finlandeses chamam Sisu a essa determinação quase inexplicável que permite ultrapassar todos os obstáculos…

É isso mesmo, um grande Sisu! Só com máxima concentração para conduzir nos limites, sem pensar no desgaste dos pneus, na mecânica do carro, em mais nada, foi possível conduzir daquela maneira em Arganil. E ainda por cima, o Cesare Fiorio mandou mecânicos para o troço para me irem dando conta dos tempos parciais e da minha diferença face ao Mikkola. A partir dos 10 ou 15km, começo a ver mecânicos com placas de tempos. Ora aparecia +7s, ora, mais á frente , -3 s e eu pensava como era possível tanta oscilação? Mais tarde percebi que o Cesare dera ordens para que me fossem mostrados tempos errados com o objetivo de me pressionar a andar ainda mais…

Cesare Fiorio era assim mesmo, uma figura ímpar. Como era lidar com aquela personalidade durante os anos em que esteva na Lancia?

Cesare é um homem extremamente esperto e político. Como líder, estava permanentemente a pensar na melhor estratégia para atingir os seus objetivos. Era normal definirmos um rumo e, passadas duas horas, ele vir ter connosco dizendo: estive a pensar melhor e vamos antes fazer de uma maneira completamente diferente! Era bom naquilo que fazia mas uma pessoa difícil, na medida em que nunca sabíamos que iria acontecer a seguir. Tal como outros diretores com quem trabalhei, como Daniele Audetto, David Richards ou Ove Andersson, era bom a gerir a equipa mas era, de longe, o mais político no que dizia respeito a jogadas estratégicas, sobretudo com os pilotos. Vinha ter connosco e dizia: “és tu que vais ganhar o rali”, ou “tu vais ficar em segundo naquele troço”, etc. Ele nunca dormia. E nós nunca antevíamos que iria sair da sua mente…

Era, de algum modo, frustrante, arriscar a vida, conduzindo a 110% para andar ao ritmo dos Audi e, mais tarde, dos Peugeot e ser impotente para bater aqueles monstros de quatro rodas motrizes?

Não era fácil. Um piloto quer, acima de tudo, vencer e eu sentia que, mesmo ultrapassando os limites, era impotente para bater os carros de tração total. Em 1984, a Lancia planeava já a introdução de um modelo de quatro rodas motrizes, mas o projeto do Delta S4 estava muito atrasado e eu comecei a ficar impaciente. Tentava pressionar o Cesare Fiorio para saber quando o carro estaria pronto mas o Fiorio estava, na altura, muito envolvido nas corridas de offshore e sentia que não havia respostas nem avanços relativamente ao projeto. Nessa altura, a Peugeot lançou o 205 T16 e o Jean Todt ligou-me para saber se estava disponível para integrar a equipa. Disse-lhe que poderia estar interessado e, horas depois, estava em Paris para assinar um contrato de um mês, com o objetivo de experimentar o carro e decidir depois. Cheguei a testar o 205 Turbo 16 na Toscânia. Foram tempos difíceis, aqueles, pois sempre me sentira em casa no grupo Fiat mas, na minha opinião, a Lancia não estava de dedicar ao projeto o foco necessário e pensei seriamente em mudar para a Peugeot, já que conhecia o Jean Todt há muitos anos e tínhamos uma boa relação. Mas o Cesare Fiorio acabou, depois, por convencer-me e continuei na Lancia. Terá sido talvez o maior erro na minha carreira, mas decidi ficar e comecei a estar mais envolvido no desenvolvimento do Delta S4, que, como disse, sofreu vários contratempos.

30 anos depois, e com a distanciamento que três décadas permitem ter dos acontecimentos da Lagoa Azul de Março de 86, continua hoje a achar que os pilotos oficiais tomaram a decisão correta?

Se perguntares ao Cesare Fiorio, ele continuará a dizer que a atitude foi errada. Na altura, ficou bastante chateado com a nossa decisão. O mesmo se passou com o César Torres, um homem competente e com quem tinha grande afinidade. Era um homem do desporto e ao mesmo tempo um político. Também ele ficou muito sentido comigo mas, perante o cenário da morte de 3 pessoas, e a multidão que estava nas estradas, eu tenho que afirmar que, embora tivesse sido uma decisão difícil, foi a correta. Tenho a certeza que se continuássemos em prova após a morte daquelas pessoas, muita gente não iria compreender e acusar-nos-iam de cometer uma estupidez.

Depois de viver uma época alucinante, domando carros com 500 cavalos, quão frustrante foi o primeiro contacto com as prestações de um Lancia Delta de Grupo A?

No final da temporada de 86, o Lancia Delta S4 chegou a debitar qualquer coisa como 700/800 cavalos. Era muita potência! E, de repente, poucas semanas depois, estava na Lapónia a testar na neve o Delta de Grupo A, mais pesado, e com apenas 230 cavalos. Lembro-me de, nas primeiras passagens, conduzir o carro sempre a fundo e só com uma mão. Era um autêntico Táxi! Fiquei chocado com a falta de potência. O carro foi melhorando aos poucos mas essa sessão de testes foi dramática para mim. Era um carro feito pelo Claudio Lombardi e pelo Sergio Limone para o Miki Biasion, ao contrário do Fiat 131 e do Lancia 037 que haviam sido feitos à minha medida.

Foi precisamente com esse carro, logo em 1987, ano da estreia do Grupo A enquanto categoria máxima, que obteve a última das 5 vitórias em Portugal. Acredito que na equipa italiana não contassem com uma oposição tão forte por parte da Renault e especialmente de um senhor chamado Jean Ragnotti…

Foi uma grande luta! Nós tivemos problemas com os amortecedores e a Lancia fretou um avião privado para trazer amortecedores diretamente de Itália para podermos disputar a última etapa que incluía a passagem por Arganil. Em condições normais, não teríamos dificuldade em levar a melhor sobre o Renault, já que era um tração à frente mas, se os amortecedores não tivessem vindo, não teríamos vencido. E assim obtive a minha última vitória em Portugal.

Venceu o rali de Portugal por cinco vezes, conhecia o rali como poucos e, por isso, é legítimo perguntar-lhe: qual era a melhor estratégia para vencer a prova portuguesa?

Para ser honesto, não sei. Talvez tenha contribuído para esse número de vitórias o facto de treinar muito bem a prova. Como disse anteriormente, fazíamos 6 a 10 passagens pelos troços investindo 3 semanas a 1 mês na preparação do rali. Depois, há que contar também com o fator sorte para não ter muitos furos e não cometer muitos erros. Em Portugal, eu sempre tive sorte. Não nos podemos esquecer que, naquele tempo, os ralis decorriam durante 5 dias e tinham 700 km de troços. Era impossível vencer sem contar também com alguma sorte. Quando conquistei estas cinco vitórias, tal ficou também a dever-se ao facto de estar no sítio certo, na equipa certa e isso faz parte dos ingredientes que contribuem para o sucesso.

Qual a zona do rali que colhia a sua preferência ou que lhe dava mais prazer?

A zona mais a norte do país, nomeadamente, os troços a norte de Fafe, seguindo-se aquelas classificativas perto do final do rali, depois da neutralização de Tomar, como Coruche e Martinchel…

Aos 66 anos de idade e com uma vida preenchida a fazer aquilo que mais gostava, de que sente mais falta?

Eu continuo ligado aos automóveis, participando em alguns eventos, portanto, não me afastei do meio e, continuo a ter contacto com as pessoas, sobretudo com aquelas que gostam verdadeiramente de ralis e, nesse aspeto, Portugal continua a ser um fenómeno para o qual não encontro explicação e que se verifica ainda hoje: desde o momento em que chego ao aeroporto até à hora da partida, sou abordado por imensa gente que me reconhece. Deixa-me contar-te um episódio impressionante: esta manhã, apanhei a autoestrada em Cascais para rumar aqui a Arganil e paro na portagem para pagar. De repente, vejo o portageiro sair da cabine e vir ter comigo a correr. Eu só pensava “mas o que é que eu fiz? Não vinha em excesso de velocidade!” O portageiro chega ao pé de mim e começa a dizer o meu nome: “Markku Alen, Markku Alen”. E pede-me para tirar uma foto comigo enquanto uma fila de carros aguardava para pagar! Na Quarta-feira, quando aterrei em Lisboa, fui à casa de banho do Aeroporto e logo aí comecei a ser cumprimentado pelas pessoas! Eu pergunto-me: como é possível isto acontecer passados tantos anos? O último rali de Portugal que fiz foi há mais de 20 anos e, mesmo assim, continuo a ser reconhecido desta maneira. Em mais nenhum lugar do mundo isto acontece. Faz-nos sentir que fizemos qualquer coisa de relevante ao longo da nossa vida…

Muito se tem falado no rumo que os ralis seguiram nos últimos anos e no carisma que a modalidade terá perdido. Se estivesse no lugar de Jean Todt ou de Michele Mouton, o que faria para devolver popularidade e atrair mais marcas a este desporto?

Tal como muita gente, sinto que, atualmente, falta qualquer coisa aos ralis. No tempo em que corria, os ralis eram um fenómeno de popularidade e o facto de as pessoas me reconhecerem e virem ter comigo ainda hoje, é a prova disso mesmo. Essa loucura em volta dos ralis perdeu-se. Falta algo ou alguma coisa está errada. Os ralis mudaram muito. Hoje, há 3 troços de manhã repetidos à tarde e antes de jantar já toda a gente recolheu ao hotel. Há 30 anos, os ralis eram essencialmente uma aventura, um enorme desafio para todos. Corria-se de manhã, à tarte, à noite e estávamos muito mais perto das pessoas. Depois de cada troço, parávamos na berma da estrada para uma assistência e ali ficávamos em contacto com a população enquanto os mecânicos assistiam os carros. Hoje as coisas passam-se de um modo cada vez mais parecido com a F1, resultando daí um maior afastamento entre as pessoas e os seus ídolos. Dou um exemplo: no ano passado no rali da Finlândia, só quem tinha um passe especial é que podia aproximar-se dos pilotos. Todos os outros, ficavam a, pelo menos, 100 metros da ação. E o passe era pago. Ora, isso é desvirtuar a modalidade. A filosofia dos ralis deve assentar em acesso gratuito para as pessoas e marcar a diferença face à Fórmula 1. Os ralis devem ser acessíveis a todos e ir ao encontro das pessoas às serras, às aldeias, onde elas estiverem…

Cool, eu também teria adorado a oportunidade!

Em vez disso, tive que me contentar em ir ao Algarve vê-lo… era nessa altura ainda um puto teenager.

E claro, também estive em Sintra em 86, mas na Peninha.

Lembro-me de um dos felizes contemplados a ser entrevistado pelo Pedro Castelo (?) à saída do Lancia, que lhe perguntou qualquer coisa do género ” então, chegou aqui bem”? a responder “sim, vim de barco. Da Trafaria” para gáudio do público. Terá sido você, zé-do-pipo?

–Acho que o Alen ainda passou pela FNAC, certo? Se sim, devia ter havido maior divulgação.

— Excelente entrevista, muito bem escolhidas as perguntas.

Recordo-me dessa pergunta do Pedro Castelo, mas não fui eu que respondi que vinha da “Trafaria” (vivia em Queluz), eu respondi-lhe algo do tipo;: “posso já dar outra volta…” mas não resultou!

Eh, eh, eh

Saudações!